サイト管理人のブログです。

ブログ

ブログ一覧

(アレルギー性)鼻炎に用いる4処方

だんだんと暖かくなってきたので花粉症の方はつらい時期に入ってきましたね。

昨年より新しいアレルギー性鼻炎のお薬が出てきているので服用している人も多いと思います。

新薬は副作用が従来に比べて少なく、かつ効果も高いと評判です

(それでも中には眠気を感じてしまったり、効果があまり…といった方もいらっしゃるので、

『人による』という印象ですが…)。

漢方薬は眠気を起こさずに症状緩和に役立ちます。

最近は1日1錠の服薬ということで簡便化されていますが、

やはり症状の強い人はそれだけではコントロールが難しいですよね。

漢方薬はそういった場合に併用で使うことも出来ますので、気になる方はぜひ相談してみてくださいね。

今回は鼻炎に用いる代表的な4処方について紹介したいと思います。

1.小青竜湯

アレルギー性鼻炎のファーストチョイスとなる漢方薬です。

体を温めることで鼻汁やくしゃみなどの症状を改善させます。

例えば、お風呂に入ると鼻づまりが解消したりする人っていますよね。

そういった方が小青竜湯を飲むとよく効きますし、その場合には体に少なからず「冷え」があると

考えますので、100ccほどのぬるま湯にといて飲むと効果は覿面です。

2.葛根湯加川芎辛夷

風邪の引き初めに飲むことで有名な『葛根湯』に、鼻詰まりを改善させる[川芎][辛夷]という

生薬を追加した処方です。

こちらも冷えが背景にある方に良いのですが、もともと蓄膿症や副鼻腔炎を患っており、

花粉の影響で症状が増悪してしまうといった方におすすめです。

また、風邪を引いた際鼻症状が併発した場合にもいいです。

3.荊芥連翹湯

もともとはボコボコしたニキビなどの皮膚科疾患に用いられることが多い処方です。

イメージとしては身体に膿をため込みやすい方です。

炎症が慢性化してしまって傷ついた粘膜を修復させる効果があります。

水っぽい鼻水では小青竜湯を用いますが、ねばねばした膿性の鼻水を呈していたらこちらを選択します。

4.辛夷清肺湯

ご高齢の方は鼻粘膜に乾燥感を訴えることが多いのですがそのような場合に良い処方です。

鼻粘膜を冷やしたり、潤いが必要と感じたらこちらをおすすめします。

粘稠な鼻汁や鼻閉がある場合は[辛夷]という生薬も入っているので対応できます。

この時期は季節の変わり目でもあり身体にだるさも出てきますので、

無理をしないようご自愛してくださいね。

フレイルサイクルと漢方薬

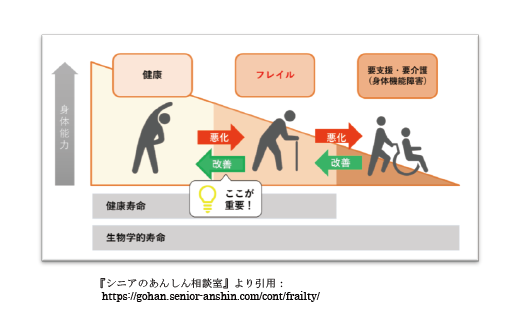

皆さまは、『フレイル』という言葉を聞いたことがありますか?

これは、『高齢になるにつれて、生理的予備能が低下すること』と

2014年に日本老年医学会が提唱しました。

このフレイルの状態に陥ってしまうと一歩先は“要介護”ということで、

近年注目をあびており広く社会に浸透してきています。

フレイルとは、カラダがストレスに弱くなり身体的機能や認知機能の低下がみられる状態のことで、

健康な状態と要介護状態の中間に位置します。

加齢に伴って一方的に衰えた状態である「老衰」「衰弱」などとは少しニュアンスが異なり、

治療や予防を行うことで健康な状態に戻ることができるという意味も含まれています。

フレイルは、

『体重減少』、『疲労感』、『筋力(握力)の低下』、『歩行スピードの低下』、『身体の活動量の低下』

の5項目の診断基準のうち3項目以上が当てはまる場合に診断されます。

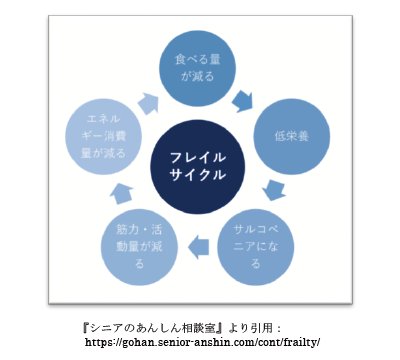

食欲低下や嚥下機能の低下などで食事の摂取量が減ると低栄養に陥り、サルコペニアに至ります。

サルコペニアになると、疲労感・筋力の低下、それに伴い身体機能の低下につながり活動量が減ります。

活動量が減ることで、エネルギー消費量が減り、食欲低下につながります。

フレイルになるとこのような『フレイルサイクル』という悪循環に陥ってしまう可能性が高くなります。

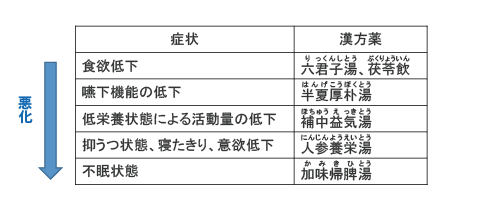

このような状態には、漢方薬の『補剤(人参剤を含む)』を中心とした処方を用いることをおすすめします。

補剤には、消化吸収機能や意欲低下の改善に働く作用があるからです。

食欲や栄養状態の低下を改善できると、筋力や意欲の低下、抑うつ、寝たきりなどの状態を回避することが出来ます。

また、漢方薬は次のような症状に用いると高い効果を期待できます。

フレイルに陥る原因疾患によってフレイルサイクルのスタート地点は変わります。

上記以外にも適した漢方薬はありますので、気になられた方は気軽に相談してくださいね。

H30.2.5ブログ

寒さ続き、インフルエンザが猛威をふるいましたが、やっとピークを越えたようです。

しかしながらその他の感染症も認められ、まだまだ注意が必要です。

さて当法人ではこの度2月4日(日)法人餅つき大会を初めて企画しました。

職員からの発案で、安浦幼稚園から石臼をお借りして、準備を進めました。

職員や家族も多く参加し、3回に分けての餅つき、つき終わった餅を

それぞれ黄な粉や砂糖醤油、団子餅、おはぎ風などに好きなように丸めていました。

その後、嚥下体操を行い、お餅の実食となりました。

実食タイムでは昨年法人で作成したカープ応援歌DVDのNG集を放映し、

節分の豆を箸で皿を移すなどのレクリエーションで盛り上がり、終了しました。

職員及び家族が団らんで、楽しいひと時が過ごせたようで、

私も仲間に入れて貰えた良いひと時を過ごせました。

今後、法人では職員旅行も企画されております。

医療介護連携しチームたつきを結束していければと思います。

H30.1.23ブログ

1月も早終盤ですが、インフルエンザの流行が昨年末から続いております。

今年の特徴としては、A型、B型それぞれ同様に流行していることかと思います。

引き続き皆様予防され、お気を付け下さい。

当法人として新年を迎え変わったことと言えば・・・

職員が増え、看護体制が充実してきたことが一番でしょうか!

また今年も引き続き川尻・安浦地域包括ケアシステムを樹立する会が行われます。

さらに法人として初めての試みで餅つき大会を2月に企画していますし、

昨年に続いて安浦町民駅伝大会に職員が参加させていただきます。

今年のマニフェストでも書きましたが、

今年はより一層地域貢献が出来るように努めてまいりたいと思っています。

また安浦町では町おこしのための担当者募集が出ているようです。

蒲刈などでは取り組まれ、任期を過ぎても地域に残り事業をされていると聞いております。

こうした活動とも上手く連携しながら、

川尻・安浦がよりよい環境、住みやすい活気のある地域になるように微力ながら取り組んでいきたいと存じます。

皆様くれぐれもお体にご自愛ください。

肩こりと漢方

寒い日が続くとどうしても体に力が入って肩や首が凝ったり、頭が痛くなることがあります。

そんな時に、風邪に用いるお馴染みの漢方薬が活躍します!!

ファーストチョイス!葛根湯

『葛根湯』と聞けば、風邪の引き初めに飲む漢方薬というイメージが強いのではないでしょうか。

実際、急性期(~3日)の風邪にはとても効果の高い薬です。

しかし病期が過ぎてしまうと(4日~)効かない例も多くあります。

余った漢方薬は今後風邪を引いてしまったときに用いることも良いですが、

意外と肩こりにも使えるのです!

たとえば風邪の引き初めの症状はどんなものが浮かびますか?

寒気を感じて、体がこわばって、頭が痛くなったり…。

葛根湯は体を温めて抗病反応を高めることでウイルスを撃退させる漢方薬です。

(余談となりますが、汗が出るまで飲むのがベストなのです。)

生薬の[麻黄]と[桂皮]には体を温め作用があり、[葛根]には筋肉の弛緩作用があります。

体が冷えることによって凝りが生じる場合には葛根湯が良いのです。

特に首のあたりまで凝る場合には葛根湯がおすすめです。

また、葛根湯には非常におすすめの飲み方があります。

葛根湯には[生姜]が入っています。この生薬も体を温める作用がありますが、

ドラッグストアやスーパーなどでも売っている『しょうが湯』に溶かしてみてください。

大体、100~150ccのお湯に溶いたしょうが湯で良いと思います。

[生姜]の温める作用がパワーアップして、飲んでいるうちに体がだんだんポカポカしてきます。

そして漢方薬の独特な味が苦手ということなら、

その上からお好みの量のハチミツを混ぜて飲んでみてください。

ハチミツにはのどによい成分が含まれていますので特に風邪を引いた際にはおすすめします。

色は良くないですが、甘さが加わってとても飲みやすくなります。

最後に豆知識!柴胡桂枝湯と柴胡桂枝乾姜湯

これは最近知った話になります。

肩が凝ると皆さんは鎖骨の上側部分のツボを押さえませんか?

そういった場合の肩こりには柴胡桂枝湯がよく効くそうです。

そして肩甲骨を縮めたくなるような背中の凝りには柴胡桂枝乾姜湯が良いそうです。

もしこういった凝りがあれば是非試してみてくださいね!