サイト管理人のブログです。

ブログ

ブログ一覧

秋ばて

秋ばてという言葉が最近聞かれるようになりました。

本来、夏ばてと言われていたものなのですが、最近の温暖化の影響でしょうか。

季節が1ヶ月ずれてきたように感じます。

夏ばては、夏を過ぎて9月の中旬ほどになり、すごしやすくなってから、

手足や身体が重だるかったり、気力がない、食欲がないといった症状を呈するものを言いましたが、

最近では夏の盛りの頃、食欲がなく、身体がだるく、何もする気が起こらないといった状態を

指すようになりました。

それだけ猛暑の影響もあるのでしょう。

35℃を超える日(猛暑日)もありますよね!

盛夏の夏ばてには、その名の通り、暑さを冷まし元気を出させてくれる

清暑益気湯が役に立ちましたが、

日中の暑さに比べて、朝夕寒気を感じるようになってきたこの時期からは

補中益気湯の出番です。

補中益気湯は別名、医王湯とも呼ばれ、消化機能を補い元気を益す薬という意味で

名付けられた薬です。

これらの補剤は洋薬にはないタイプの薬です。

元気が出る意味を医学的に解説するのは難しいですが、

補中益気湯の作用としては、筋トーヌス(緊張)の低下を改善する。

下垂傾向にある臓器を支え回復させる。

食欲の改善、消化機能の改善、疲労感の改善、免疫力(自然治癒力)の改善などが

主な作用と言われています。

実際に不妊男性の運動能の低下した精子を改善したり、

解熱剤では下がらないストレスによる発熱を解熱したりすることも知られています。

これから一段と寒くなるにつれ、風邪も流行ってきます。

誰しも不摂生が続くと風邪をひいてしまいます。

そんな時に役に立つのも補剤です。

インフルエンザの予防にワクチンがありますが、ワクチンも万能ではありません。

リスクの高い方には補中益気湯を飲ませておくと

インフルエンザに罹患する率が大幅に下がるという研究もあります。

熱帯夜はどうしても寝不足になります。

涼しくなってくると、目覚め時の布団が気持ち良くてもっと寝ていたくなりますね。

補中益気湯で秋ばてを克服し、この冬の風邪を予防するためにも、

夜更かしなどの不摂生を慎み、また食欲の秋です。

日頃から食を楽しみ、体を動かし体力をつけておくことが最も有効な風邪の予防となります。

R3.9.7ブログ

8月末日で菅田医院のコロナワクチン接種予約は終了しました。

おかげさまで大きな混乱もなく予約業務を終了することが出来ました。

キャンセルなどもあり微調整をしている状況ではありますが、

10月2日には予約者の2回目接種が終了する予定です。

複数の医師で1日中ワクチン接種を行っており、

看護師や事務の協力もあってなんとかここまでこられたと感じております。

また大きな副反応もほとんどなく、順調に行えております。

ご協力いただきました皆様にも感謝申し上げます。

一旦コロナワクチン接種は終了しますが、3回目はどうなるのか?

インフルエンザワクチン接種も例年であればそろそろ始まる頃ですが、

しばらくは気が抜けない状況が続きます。

第5波も上げ止まり減少傾向ではありますが、人流などを考えると

これまでのように減少するとは考えにくく、緊急事態宣言などが終われば、

また増えることも十分に考えられます。

ワクチン接種を2回終えた方でも平常の生活を求めるのではなく、

感染対策を継続したうえでリスクの少ないことから緩めていくことを

考えていただければと思います。

私がお勧めする感染対策

・マスクだけではなく眼鏡などで目も保護する(特に対面や不特定多数がいるスペース)

・会食時は個室または半個室など、他のお客さんと直接対面することがないよう距離を取る

・人が多いお店や地域(スペース)には行かない

(理髪店は予約制、飲食店が混雑していれば他店に変える又はコンビニを利用する)

・宣言や措置が発令されている地域に出入りされる方とはできるだけ距離を取る

・大学や仕事で県外にいる家族はできるだけ帰らせない

(今後ワクチン接種や検査陰性で緩まってくるとは思います)

私個人の願いとしては、皆の力(我慢)で年末にはなんとか忘年会ができる状況になることを

願っています。

医療法人社団たつき会菅田医院 菅田医院 菅田宗樹

多汗症について

汗が出て止まらない、タオルやハンカチが何枚あっても足りないなど、

悩んでいる方もいらっしゃるのではないでしょうか⁇

漢方では自然発汗が無ければ無汗といい、あれば自汗と呼びます。

つまり多汗症は自汗の過剰状態と捉えますが、

発汗の有無は漢方の診察のひとつの重要なモノサシとなります。

自汗の原因は大きく二つに分けられます。

一つは、表虚です。

表とは人体の表面付近、浅い部分を指します。

例えば急性熱性疾患の初期などにみられる悪寒や熱感といった体表の症状、

首から上の咽喉痛、頭痛、首の強張りなどは表の症候です。

この表の機能低下(表虚)は自汗の原因になります。

表虚の典型的な治療薬は桂枝(桂枝湯が代表的)ですが、黄耆も表の機能を高め正常化します。

代表的な方剤は、

防已黄耆湯(水太りタイプでまた膝関節に水が溜まっているものにも用います)と

黄耆建中湯(虚弱な体質で、軟弱な皮膚からじとじとと汗をかく場合)です。

もう一つは裏熱です。

裏は人体の奥、中心部です。

内部にこもった熱は冷水を欲して口渇を招き、発汗(自汗)により熱を冷まそうとします。

内部にこもった熱を冷ます代表的な生薬は白い石膏で、代表的な石膏含有方剤、白虎湯の名前の由来です。

代表的な方剤には、

白虎加人参湯があります。

暑がりで強くのどが渇き冷水を多量に飲みたがる。

そのくせ皮膚は乾燥気味という人に適応があります。

今の時期、いくら水分を摂ってもすぐに汗をかいてしまい水分量だけ増える、体が火照る方が適応になります。

五苓散は浮腫などの水の偏在を調節しますが、結果として口渇を軽減し、桂枝含有で自汗を調整します。

そこで、妙に咽が渇いてむくみがちな二日酔いや夏バテにも有効です。

ほかにも精神的な発汗には柴胡の入ったものが適応となります。

代表的な薬剤として手掌発汗が特徴的な四逆散や

首から上の発汗が特徴的な柴胡桂枝乾姜湯などがあります。

急性熱性疾患における自汗は虚証となっていますが、

多汗症の治療においては、虚実の鑑別、原因の鑑別が重要となってきます。

R3.8.7ブログ

猛暑が続き、コロナ感染者は増え、オリンピックの開催は賛否両論ありました。

そんな中ではありますが、今回は原爆の日がありましたので

私見を述べさせていただきます。

戦後76年が経過し、原爆を経験された方々の多くは当時幼少期で、

記憶もおぼろげであったり、強烈過ぎて消し去りたい方もいらっしゃると思います。

1年1年過ぎるごとに語り継ぐことが難しくなってきているのも現実です。

唯一の被爆国でありながら、非核化に対して積極的に行動できない日本のお国事情…

そうこうして76年が経過しました。

非核化が遅すぎると感じるのは私だけでしょうか?

私からすればすでに核の時代は終わり、これからはウイルスや化学兵器、

さらにはロボット戦争時代になるのかと想像しています。

まさしく映画「ターミネーター」が現実化するのではないかと恐怖でしかありません。

人には様々な欲と徳があります。

欲が上回れば「自己中心」、徳が上回れば「忘己利他」になるのかと思います。

核や様々な兵器は間違いなく欲であり、ボランティアなど奉仕は徳であると思います。

徳ではなく欲ばかりを求めれば、必ず争いが生じますし、地球環境は悪化していくばかりです。

一時期○○○ファーストという言葉が流行りましたが、私はそうした考えは嫌いです。

徳ファースト、奉仕ファーストなら大歓迎です。

誰かのために何かができる喜びを感じながら生きていくことを大切にできる

時代であってほしいと願います。

最後に話を戻しますが、核兵器は勿論、人の命を奪うようなものは この世から無くなってほしいと感じる今日この頃です。 医療法人社団たつき会菅田医院 菅田医院 菅田宗樹

夏本番がやってきました!

7月に入り、梅雨も明けて熱中症になる人が増えています。

昨年同様にコロナの影響でマスクをつける機会が多いと思いますしマスク熱中症への警戒も必要です。

「まだ大丈夫!」と無理をせずに、水分補給と暑さを避ける対策を小まめにして下さいね。

しかし、それでも体調不良を避けられない場合があります。

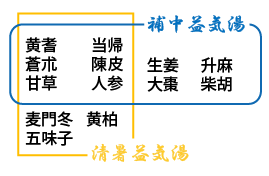

そんな時に力になってくれるのが『補中益気湯』、『清暑益気湯』という漢方薬です。

この時期になると毎年決まって体調を崩す方、既に夏バテ傾向にある方必見です!

「中(胃腸機能)を補い、元気を益す」というネーミングの漢方薬です。 胃腸機能が低下して倦怠感を訴え、免疫力も低下している場合によいとされます。 もともと体力のない方が暑い夏を乗り越えて頂くための処方です。 暑さで微熱・寝汗が出てきたら処方するタイミングとなります。 だるい、疲れた、しんどい等の倦怠感や、 食べる気も起らないといった場合に使用してみて下さい。

-

清暑益気湯

上述した補中益気湯がベースとなり、「暑さを清めて元気を益す」という夏に特化した漢方薬です。

通常は普通に過ごすことが出来る方が、暑いために体調を崩した時に使う処方です。

麦門冬、五味子が体に足りない水分を補い、黄柏が火照った体を冷まします。

また、夏に沢山水分を取ってお腹が冷えて下痢をしてしまう場合に対しても効果が期待出来ます。

真夏に肉体労働者の方々に協力を頂いて行われた報告では、肉体労働時の体温上昇を軽減しています。

じっとしていても汗がジクジク出る、のどが渇く、下痢をしやすいと言った場合に使用してみて下さい。

点滴をしてもなかなかだるさが取れないといった場合に対しても、

この2つの漢方薬をどちらか飲めばスッキリすることでしょう。

夏の季節には上手く漢方薬を利用してみて下さいね。