サイト管理人のブログです。

ブログ

ブログ一覧

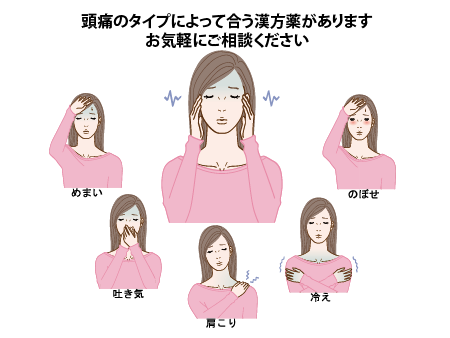

頭痛に使う漢方薬について!

GWも終わり、だんだんと夏の季節の気配を感じられる暖かさとなってきましたね。

今年は緊急事態宣言の影響でGWは楽しめなかったと思いますが!

5月~6月にかけては季節の変わり目と言われ、特に頭痛を引き起こしやすい季節です。

今回は頭痛に対しての漢方治療について紹介します。

頭痛のタイプには、下図のように片頭痛・緊張型頭痛・群発頭痛に分けられます。

①片頭痛 ➡ ズキズキと脈にあわせて痛み、日常動作によって痛みが増強する

【原因】➡ 生活リズムやホルモンが乱れた時、緊張状態から解放されホッとした時

②緊張型頭痛 ➡ 頭を締めつけられるような痛み、首や肩のコリを伴う

【原因】➡ ストレスや精神的緊張、筋肉の緊張、姿勢の悪さ、歯の噛み合わせ

③群発頭痛 ➡ 毎日、同じ時間に強烈な痛みがある

【原因】➡ 原因は不明、こめかみの血管拡張が起きていると言われている

特に日常診療の中で多いタイプは片頭痛と緊張型頭痛です。

この2つのタイプに効果的な漢方薬の例は以下のとおりです。

頭痛タイプ

|

漢方処方

|

症状ポイント

|

|

片頭痛

|

呉茱萸湯

|

寒

|

片頭痛のファーストチョイス。

胃腸虚弱、吐き気、冷え、月経痛を伴う場合にも有効。

|

桂枝人参湯

|

寒

|

のぼせがあり、疲労感、冷えが強い場合。

|

|

五苓散

|

熱

|

天候に左右される場合

|

|

緊張型頭痛

|

釣藤散

|

中間

|

頭重感、イライラ感、めまいを伴う場合。

|

葛根湯

|

中間

|

項部のこり。頓用として用いることが多い。

|

|

(注)寒:寒がり 熱:熱がり

片頭痛の代表は呉茱萸湯です。緊張型頭痛の代表は釣藤散です。

また梅雨時、雨降り前に頭痛がする場合には五苓散に効果があります。

頭痛の原因を明らかにし、患者さん一人一人の症状やタイプ(証)によって合う漢方薬がありますから、

是非相談してみて下さいね。

R2.5.6ブログ

緊急事態宣言が延長される中、野外での活動が増えているのか、

転落や転倒、捻挫や外傷などの患者さんを医師会急患センターで診ながら、

ブログ更新を行っております。

6月のたつき新聞に掲載予定ではありますが、現在様々に議論されている中で、

9月始業や医療崩壊、緊急事態宣言の解除の目安、さらに保証など課題は山積みです。

地域差もありますがそうした対応を医療従事者はもちろん、行政の方々も

大変なご苦労をされている状況かと思います。

今回お伝えしたいのは、その地域差です!

幸い呉地区での感染者はほとんどおらず、

我々医療従事者もまだ世間から偏見を感じるほどの状況ではありません。

しかしながら予防や対策は時間とともに厳重になっていきます。

それは当然なことでもあり仕方がないことでもありますが・・・

地域によっては、また段階を追って制限を緩めていく見込みのようですが・・・、

予防はもちろん、感染地域にできるだけ足を踏み入れないことが大切かと思います。

暑さ厳しくなってきますので、バテないようにしっかりと日々の生活を整えましょう!

医療法人社団たつき会菅田医院 菅田医院 菅田宗樹

R2.4.21ブログ

全国に緊急事態宣言が発令され、様々な自粛や制限がかかり、学校も再び休校と大変な状況となっております。

コロナ離婚、コロナうつ、コロナDV、コロナショックなど様々な言葉、現実があるようです。

そんな状況の中、対策の成果が出ているのか全国でコロナ感染報告数が減りつつあります。 良いことではありますが、正直最悪のシナリオを心配しております。 職員には伝えましたが、ゴールデンウィークが大きな分岐点になりそうです。

減ってきたと油断して気が緩み、帰省などが増えると、 爆発的な反動がゴールデンウィーク明けにくると思います。 逆に、ここを踏ん張ればかなり減りそうに思います。

ちゃんと政府やメディアがその辺を強く訴えてくれればと願います。

閲覧者の少ないたつき会のブログでは微力にしかなりませんが、

このメッセージが拡散することも期待してお知らせさせていただきます。

医療法人社団たつき会菅田医院 菅田医院 菅田宗樹

春の体調不良に役立つ漢方薬

春は花見を楽しんだり、入学式、入社式、新しい部署に配属されたりなどと、

新しい環境が訪れる季節です。

そしてあと2週間もすればGW休暇がやってきます。

春は楽しいことが沢山ある季節なので、春が好きな方も多いのではないでしょうか。

しかしその反面、疲れが出やすく体調を崩してしまうことも多々あります。

特に今年は新型コロナウイルスの影響で緊急事態宣言が発令され、そういう不安感を抱いている人が

多いのではないでしょうか?

通常であれば、4月はウキウキした気分で過ごすことが多い分、

気づかないうちにストレスを溜め込んでしまうことが多いのですが、しかし、

今年は3月からストレスを溜め込む状態に陥りやすくなっています。

今の状況がいつまで続くか分からないので体調の維持に役立つ漢方薬のお話をします。

特に虚証の方は身体がついてゆかず全身倦怠感を訴えられることが多くあります。

漢方薬には“補気”という、元気をつけ、体力を補う作用をもつ薬があります。

その代表例が補中益気湯です。

この漢方薬は胃腸機能低下の改善や、免疫力を高めることから風邪の予防にも使われたりしています。

また、この時期に急にみられるイライラ感・食欲不振の場合にも有効なことがあります。

人参、甘草、蒼朮

|

食欲を改善する

(それによって筋力や身体機能低下を回復する)

|

人参、黄耆、当帰

|

身体全体を元気にする

|

柴胡、升麻、黄耆

|

気を持ち上げ、活力や緊張を回復する

|

似た処方として、十全大補湯、清暑益気湯、人参養栄湯などもあり、以下のように使い分けられています。

・十全大補湯:顔色が悪く、貧血傾向がある場合

・清暑益気湯 :脱水を起こしやすく、夏バテの症状がある場合

・人参養栄湯 :貧血傾向に加えて、不安や咳嗽がある場合

処方名からも、元気をつけるようなイメージがあるなとお分かりいただけると思います。

すこし疲れているなと感じたら、是非、ご相談ください。

R2.4.6ブログ

皆さん、コロナショックを大なり小なりお受けになられていることかと思います。

呉市の学校関係は予定通り再開となりましたが、今後どうなるのか不安な日々、制限は続きます。

そんな中で帯状疱疹が増加しているのではないかとの記事を見ました。

帯状疱疹を湿疹と思われ、しばらく放置される方もいらっしゃいますが、

この病気で最も問題なのは帯状疱疹後神経痛が続き、人によっては生涯残ってしまう方も

いるというところです。

年齢や治療開始時期、適切な治療内容と必要に応じての継続が大切かと思われます。

実は3月に私も帯状疱疹になりました。気付いている方は少ないでしょうが・・・

このブログでばれてしまいますね(笑)

私が強いのか、軽かったのか?左額に髪に隠れるように発疹が出て、

痛痒く最初は季節の変わり目のフケかと思っていましたが、わずかに額にあやしい発疹が出ました。

「ありゃりゃ」と思い、治療を開始、念の為に今も症状抑えの薬を不真面目に飲んでいます。

自分のことになってしまいましたが、皮膚科専門医でない当院にも帯状疱疹の患者さんは来られます。

当院にもこの時期増えているように思います。

基本的には人生で一度と言われていますが、糖尿病など様々な状況によってはまたなる方もおられます。

年齢は減らせないので早期の治療が一番のポイントになるかと思います。

皮ふが痛痒いなどの症状を伴い、おかしいなと思えば早期受診をお勧めします。

この疾患が増えているのはコロナによるストレスが関係しているのかは不明ですが、

1日でも早く、少しでもストレスのない、時間や時期になればと願います。

油断せず、皆さんもご安全にお過ごしください。