サイト管理人のブログです。

ブログ

ブログ一覧

当法人の年度末

当法人の年度末が近付いてきました。

5月とは思えない暑い日がありますが、心身ともに皆様お変わりありませんか?

法人では毎年、5月最後の日曜日に全体集会を行っています。

法人の業務として、基本全職員に参加いただき、1年間の振り返りを行います。

人事昇格の辞令交付、1年間の家族の入学祝や資格取得者の発表、さらには勤続表彰など

全職員でお祝いします。

また法人利用者、関係者の訃報に対する黙祷を今年から(正確には昨年忘年会から)全体集会に

取り入れて行います。

1年間を振り返り、反省と来年度に向けての決起集会のような会です。

その後は自由参加で、ささやかな懇親会を行います。

これらのことも全て、職員や関係者のおかげで行えております。感謝です。

便秘で注目を浴びている漢方薬

近頃、メディアにて漢方薬が取り上げられることが増えてきました。

国の医療費削減や高齢化社会という面からも活躍が期待されているからでしょう。

先日、中国新聞に「慢性便秘」というテーマで漢方薬が取り上げられていましたので

少し紹介したいと思います。

便秘に用いられる漢方薬は1種類だけではなく、下剤としての強さが幅広く多くの種類があります。

ここでひとつ豆知識として覚えていると便利なものは、構成する生薬の薬能です。

①大腸を刺激する刺激性下剤としての役割をもつ生薬:大黄(主成分:センノシド)

②便を柔らかくする塩基性下剤としての役割をもつ生薬:芒硝

③小腸の水分分泌を促進する役割をもつ生薬:地黄、麻子仁、杏仁

漢方医学的には、

①と②の薬能をもつ生薬の分類を「攻下薬」、

③の薬能をもつ生薬の分類を「潤下薬」といいます。

ちなみにですが、大黄と芒硝の組み合わせをもつ漢方薬を、承気湯類といいます。

承気湯類は下剤の漢方薬なかでも特に強い作用をもつので、お腹の弱い方は下しやすくなる

恐れがあります。

1. 大黄甘草湯

大黄と甘草の2味から成る漢方薬で、切れ味がシャープ。 西洋薬の下剤であるセンノシドにとても良く似ています。長期連用には注意が必要です。

2. 麻子仁丸

刺激性下剤である大黄、潤腸作用をもつ麻子仁、杏仁を含みます。 便に潤いを持たせ大腸を動かしながら出す漢方薬ですので、乾燥便や兎糞便に対して用います。。 低血症の恐れのある甘草や胃もたれの原因になる地黄が含まれていないので、高齢者に優しく 安全性の高い漢方薬です。

3. 潤腸湯

麻子仁丸に非常に類似している漢方薬で、乾燥便や兎糞便に対して用います。 麻子仁丸よりも大黄の含有量は少ないので、作用は少し弱めです。地黄を含みます。 麻子仁丸でよく効きすぎる場合は潤腸湯で様子を見ます。

4. 桂枝加芍薬大黄湯

筋肉の痙攣を緩和する芍薬を含みます。大黄で大腸を刺激し、痙攣性の痛みを和らげます。 自律神経が失調しやすいかたで便秘の症状があるケース(便秘や下痢を繰り返すなど)で用いられます。

5. 防風通聖散

これは肥満症の漢方薬として有名ですが、大黄や芒硝を含むので下剤としても用います。 漢方医学的には、体内に溜まった毒素を便として排出するという考え方です。 ですので、中性脂肪の多い肥満症の方や化膿しやすい皮膚疾患を持つ方に用いられます。

6. 大建中湯

人参、山椒、乾姜、膠飴の4味から成る漢方薬で、下剤を一つも含みません。

ですが、腸管の血流量を増加させるため、腸の動きがよくなることから便秘にも応用されるケースが

多くあります。

冷えや腹痛があるときにはお湯に溶かすとすぐに溶けるので、比較的飲みやすい漢方薬です。

乾姜は生姜を蒸して乾燥させたものなので、味としては生姜湯のようなものです。

今回は中国新聞に取り上げられていた便秘に用いられる漢方薬について紹介しました。

ご自分の体調や症状にあった漢方薬を探して下さいね。

子供に伝え、そして自分も教わる…

桜の花も散り、新緑が目立ち始めましたが、新年度が始まり皆様いかがお過ごしでしょうか?

カープも出だし好調でしたが、現在はやや下降気味で心配ではありますが、

それでも首位をキープしています。

今年もマツダスタジアムにはなかなか行けそうにありませんが、

広島が盛り上がっていることは良い事だと思います。

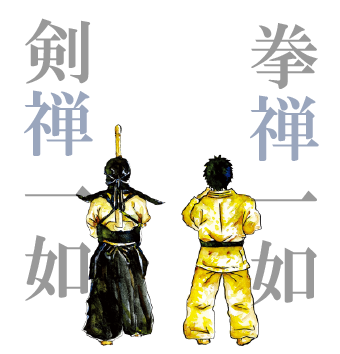

さて、これまでにも何度かお知らせしてきましたが、息子たちは剣道をしています。

他の武道の事は良く判りませんし剣道の事もまだまだ奥が深く、

さわり程度ですが剣道に接していると人生を感じます。

武道といえば、私自身も小学校で数年間、少林寺拳法を習い、

学生時代に授業で剣道を習いましたが・・・当時は何も考えずにしていたように思います。

子供たちに伝えて、どこまで理解し、将来の役に立つか判りませんが、

人生を感じることをいくつか挙げさせていただきます。

1.最後まであきらめず、最後までやりきる!

⇒勉強でも仕事でも途中で投げ出していては、結果は出ないし認められない。

最後までやりきることで自信につながるから、目標を立てて目標に向かって頑張るよう伝えています。

2.油断した時が狙い目であり、油断したら狙われる!

⇒自分がどんな時に油断するか?それを考えれば逆に相手が油断する状況を作り、そこを狙って

一本取れる。

自分は、その油断を作らないように普段の練習から注意して鍛錬すれば、集中力が育ち、

剣道以外でも役立つと伝えています。

3.強くなる前にもっと大事なものがある!

⇒親は強くなるために剣道を始めさせたのではない。礼儀や集中力、体力や精神力を養うことが第一で、

それが出来ずに剣道が強くなっても社会では通用しない。強いからこそ人に優しく、人の模範になる

ように取り組んでほしいと伝えています。

子供に伝えながら、自分も多くのことを教えられ、反省し成長させてもらっていると感じます。

多発する口内炎に

4月に入り、だんだんと暖かくなってきました。

今年は例年より夏に近い気温ですので、どんな服を着ればよいか、困っている方も多いのではないのでしょうか?

今回は、こんな季節の変わり目に多くみられる『口内炎』について紹介したいと思います。

口内炎の発症には様々な原因があります。食事をしているときに間違って舌や頬を噛んでしまったり、

ストレスや疲れによる免疫力の低下、睡眠不足、栄養不足(ビタミンB2不足など)、口内の不衛生などがあります。

また、胃腸の働きが弱っているとその影響が口腔内の炎症として表れることもあります。

口の中に異物があるのですからどうしても気になってしまいますよね。ひどい場合には2週間ほども完治せず、

毎日の食事や会話のたびに苦痛に顔を歪めてしまうこともあるでしょう。

最近ではドラッグストアで塗り薬や貼付剤などが売られており、どうしても辛いときには手軽に対処出来るようになっています。

しかし何度も頻発してしまうケースもあるかと思います。漢方薬の『半夏瀉心湯』という処方は、

口腔内の粘膜組織の修復能を高める作用があると言われています。以下は、主な構成生薬の働きを表しています。

生薬

|

薬能

|

黄連、黄

|

口内炎の炎症を改善(抗炎症作用)

|

乾姜

|

下部消化管を温め、冷えや下痢を改善

|

半夏

|

吐き気止め

|

人参、甘草

|

消化管の機能を改善

|

半夏瀉心湯の名前にもあるように、『瀉心』というのは、熱や炎症、ストレスの影響により

発症している症状を改善するという意味を持ちます。

ですので、ストレスが原因の口内炎にも対応できると考えられます。

そして口内炎の増悪には、口腔内細菌(主にグラム陰性菌)が原因だと考えられておりますが、

この半夏瀉心湯にはグラム陰性菌の殺菌と発育を抑える作用があります。

高齢者の方は誤嚥性肺炎を悪化させないために口腔内を清潔に保つ必要がありますので、

口内炎が頻発するケースには適しているでしょう。

半夏瀉心湯をうがいの要領で服用すると効果が高いので、治りづらい口内炎には是非実践してみて下さいね。

川尻安浦は今です!

今年は地域や一本の木でも桜の開花時期がバラバラなようで・・・

もう少し花見が出来ますかね!?

さて新年度を迎えて、各所で様々な動きがあるようです。

川尻安浦包括の職員異動や川尻支所の介護保険調査員が不在になるなど情報が入ってきています。

他施設だけでなく、残念ですが当法人も同じような状況があります。

現在、地域包括ケアシステムの構築に法人として力を注いでいますが、

地域の包括が落ち着かなければコミュニケーションも取りにくく、前に進む事も出来ません。

役所や公的に近い施設でも、人員が落ち着かない今!地域包括ケアシステムを本当に理解し、

何をしていくべきかを共に考え、協力して頂ければと考えております。

川尻安浦は今です!

医療介護者がすればよいのではなく、将来安心して生活が出来なくなる事、

10年先現実に地域が崩壊することを地域全体で取り組み、そこに住む方々が

考えなければならないと思います。

なってからでは遅いのです!

しかし現実にそうなっている地域は身近な所に存在しています。

ちょっとした買い物が地域で出来ない、コンビニが無くなる。

文房具店や衣料品店が無くなればどれだけ生活が不便になるか!

介護サービスも家から30分以上かかる施設でないと利用できない。

地域から離れた所でないと入所できない。

最終的には行ける介護施設が無いということも起こってきます。

地域の事情が分かる人が、地域の人達と力を合わせて

皆で地域包括ケアシステムを構築して行きましょう!