サイト管理人のブログです。

ブログ

ブログ一覧

多くの方に良い思い出を…

朝晩が寒くなってきました。風邪など体調を崩されませんようにお過ごし下さい。

さてカープの日本シリーズを尻目に、今回は今後についてお話したいと思います。

11月6日には当法人秋祭りを利用者さんやご家族を招いて行います。

昨年から始めた企画ですが、今年はさらにパワーアップしそうで楽しみです。

いつかは近所の方々や関係者も招いてできるようになればと夢は広がります。

さらに法人で言えば、忘年会がそろそろ動き始めるのかと思います。

以前から施設対抗など、出し物を期待しているのですが・・・ 職員でも芸達者な方が増えてきたので静かに見守りたいと思います。 (ここに書いたら十分にプレッシャーですが:笑)

また年末といえばイルミネーションですね! 平和大通りのようなイルミネーションとはいきませんが、 いつかそんな取り組みもおもしろいかと思います。

また更に先の話だと思いますが、敷地内に庭園を作り植物や野菜づくりなども チャレンジできる日が来るのではないかと思っています。

利用者さんや家族、地域の方々と楽しめる機会が増えればと思います!

そして多くの方々に、良い思い出が増えればと願います。

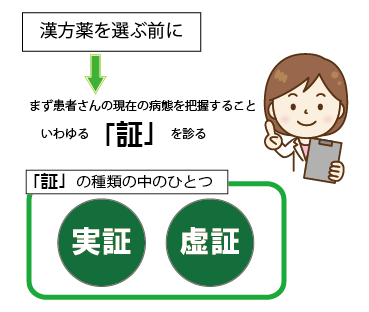

漢方医学の基本概念~虚・実~

今回は漢方医学の基本概念と言われている「虚実」について紹介します。

現在の日本漢方では漢方薬を選ぶ前に患者さんの現在の病態を把握すること、

いわゆる「証」を診ることが前提となっています。

「証」というものにもさまざまな種類があり、そのうちのひとつが「虚実」です。

皆さんのなかには、「実証」、「虚証」というワードを耳にされたことがあるかもしれませんね。 少し簡単に紹介しますと・・・

実証

|

体格がよい(腹壁が厚い)、筋肉質、免疫力が充実している、若年者に多い

|

虚証

|

痩せ型(腹壁が薄い)、免疫力が乏しい、高齢者に多い

|

となります。

これは大まかなイメージであり捉え方は一つに定まっているわけではありません。

中国最古の医学書である『黄帝内経』に記載のある2つの代表的な考え方を簡単に解説します。 1.「虚」は不足、「実」は過剰

『黄帝内経』には“虚するものはこれを補い、実するものはこれを瀉す”と記載されています。

主語に〈栄養〉というワードで考えてみると、「虚」は栄養失調、「実」は肥満と考えます。

これが日本漢方で使われる「虚実」の一般的イメージです。また、この主語にはいろいろな

語句を入れることが出来ます。

〈温かさ〉を主語にすると、冷えや熱とイメージ出来ますよね。

これらを一般的な「虚実」のイメージと区別するために、

〈冷えが強いもの〉を「陽虚」、〈熱が強いもの〉を「実熱」と表します。

2.「虚」は弱い症状、「実」は強い症状

『黄帝内経』にはもう一つ、『病気が盛んであれば実、抗病反応や生理機能の低下は虚』という

記載があります。

つまり、病気にも、生体側の抗病反応にも“強・弱”があり、そのため抗病反応としての

病態や症状に“強・弱”が生じると理解できます。

病気が弱く、患者さんの抗病反応が充実している(=実証)場合は病気が発症しませんし、

病気も抗病反応も弱い(患者さんは虚証)場合は、日和見感染として発症してしまう事でしょう。

すなわち、「虚実」は、生体そのものの状態であり、病勢であり、抗病反応であり、

それぞれから生じる症状に着目した概念ということになります。

少し判断に困るかもしれませんが、こういった病態把握の方法があるから、

漢方医学はオーダーメイド医療と呼ばれているのでしょう。

カープの優勝が決まり…

カープの優勝が決まり幾分落ち着いてきましたが、クライマックスシリーズのチケットは

10分で完売!

日本シリーズまでカープファンの気持ちは熱いままでしょうか!??

そんな中、長年出場しているソフトボールのシーズンも到来しております。

年々、体力と技量の低下を身に感じていますが、細々と続けております。

9/18は「呉市PTA連合会 50周年のソフトボール大会」ですが、悪天候で中止となりました。

9/25は「呉市医師会ナイターズ」の主催大会でサヨナラ勝ちと最終回で同点劇を演じ準優勝でした。

10/9には「県医師会ソフトボール大会」があり結果はいかに・・・

その後、クライマックスシリーズ、日本シリーズと続きます。

法人の方も、少しずつ落ち着いて、人員・体制ももう一息といったところまでたどり着きました。

実際に「よりよい介護サービス」を提供できるように、これから充実していけると思っています。

地域への取り組みも、中学生の職場体験や地域行事への参加など取り組み始めました。

医療介護の地域の情報交換や知識技術の向上にも取り組んでいけると思います。

カープの日本一と共に、法人の発展に大きな成果の年となることを期待しております。

引き続き、皆様にご支援ご協力をいただければ幸いです。

また日頃のご支援ご協力に感謝申し上げます。

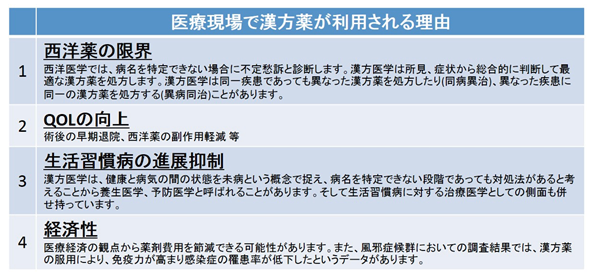

漢方医学の概論を学ぼう!

これまでは漢方薬について多く取り上げてきましたが、今回からその基となる漢方医学の概論や歴史に

ついて紹介していきたいと思います。

このコラムをご覧になっている皆様の中には、漢方医学が中国のものだと思われている方もいらっしゃる

かもしれません。

しかし漢方医学は、我が国独自で発展した医学なのです。

1.漢方医学とはなにか?

漢方医学は中国が起源の伝統医学ではありますが、中国から直接あるいは

朝鮮半島経由で伝来し、日本で独自の発達を遂げたものです。

中国を起源とする伝統医学は他にもあり、現在の中国では中医学、

韓国では韓医学、そして日本では漢方医学、と呼び方にも違いがあります。

江戸中期になると、オランダ医学(現在でいう西洋医学)が伝来し、

オランダを表す略字「蘭」の字を用いて蘭方と呼ばれるようになりました。

もともとは漢方医学という呼称は存在しませんでしたが、そういった歴史が

あったため従来の医学と区別をつけるために「漢方医学」と呼ばれるように

なったのです。

※「方」とは:元来、不老長寿の術を指し、その意が転じて薬の処方も指すようになった

2.西洋医学との違い

西洋医学が自然科学を基盤にして進化してきたのに対し、漢方医学は、古代中国の哲学思想と集積された

臨床経験を基盤に発達してきたため、両者は様々な点で異なります。

表のように、漢方薬は色々な生薬が組み合わさって出来る複合成分であるため、

作用機序を解明しづらい部分はありますが、作用はマイルドで副作用も少ないという特徴があります。

3.漢方医学をなぜ活用するのか

表にまとめてみましたが、この他にも最近は漢方薬の薬理作用が科学的に証明されはじめてきたため、

医師が安心して使える環境が整ってきたという意見もあります。

今後は、西洋医学と漢方医学の互いの強みと弱みを補い合った医療体系がさらに普及していけばよいと思います。

気候もカープも暑く、熱く!!

盆が過ぎましたが、気候もカープも暑く、熱い日が続きます!

暑さに慣れても、積み重なった疲労が出やすくなっていることと思いますので、皆さん油断せず、体調管理に努めてください。

さて、今回はお盆休みに付いて述べてみたいと思います。

皆さんは何日、お休みでしたか?休みが無かった方もいらっしゃるかもしれませんね!?

菅田医院は13日~16日までの4日間、週休2日のところから見れば実質は2日間となります。

総合病院など職員さんはある程度休みを交代で取られますが、病院自体に休みはありません 。

こういった会社もあると思います。

また今回の盆休みには、山の日をからめて休暇を取られた方もいらっしゃるでしょう。

山の日の由来をラジオで聞いていましたが、その中で平均気温をグラフにすると、ちょうど山の形になり

11日がちょうどグラフの山の頂上、真ん中だそうです。

言い換えれば一番暑い日とも言えますが・・・

少しずつ、祝日が増えていますが、有意義に過ごせている人は、どれくらいいらっしゃるでしょうか?

暑い暑いと思っていたら、あっという間に冬が来る!?

先日患者さんが「もう正月じゃ!」と言われて、まだまだ冬は来ん!と言いましたが、

気付いたら本当に冬になっているかもしれませんね!

いずれにしましても残暑厳しい日がもうしばらく続くものと思いますので、お身体ご自愛ください。