ブログ

ブログ一覧

R6.8.10ブログ

当院では在宅や施設での看取り対応をさせていただいていますので、しばらく「死」について考え、述べてみたいと思います。

多くの方が「ピンピンコロリ」を望まれていると思います。これはある程度高齢になって老後を過ごされている方には良いかもしれませんが、実際残されたご家族は心の準備ができておらず悔いや戸惑い、喪失感など複雑な状況になるものと思います。

また自分はどこでどのように死にたいか尋ねると、ご本人は自宅で延命治療せず自然に最期を迎えたいと言われます。ですがご家族からは出来るだけのことをしてほしので病院や施設で面倒を見てほしいということが多いように思います。

最期を迎えるころには、多くの場合意思疎通が難しくなり、ご家族のご意向で判断していくことになりますので、ご自身の思いは通らないことも少なくありません。

我々はできるだけご本人のご意向を重んじるように対応しますが、難しい判断も多くそうもいかない場合もあります。

そこでぜひお勧めしたいのがACP(アドバンス・ケア・プランニング)です。最期をどのように迎えたいかだけではなく、どのように過ごしたいかなど自分の希望する生き方を示すものです。

ご家族から勧めることは難しいことなので是非とも自分から提案しご家族とお話ししておいてください。もちろん我々医療従事者もお手伝いすることは可能ですので遠慮なくご相談・お問い合わせください。

ちなみに私はすでにACPを記入しております。食べたいものを食べ、食べられなくなった場合はそのまま自然に苦しまずに最期を迎えられることを望んでいます。

まだまだ先のことでも良いですし、何度でも途中で考えを変更することは可能です。ご家族のためにも自分から早めにACPに取り組まれることをお勧めします。

今年の夏も猛暑に注意を!

広島県も梅雨明けして本格的な夏到来ですね!

今年の夏は昨年並み、昨年以上の暑さが予想されています。今年も例年以上に熱中症への警戒がより必要です。「まだ大丈夫!」と無理をせずに、水分補給と暑さを避ける対策を小まめにして下さいね。

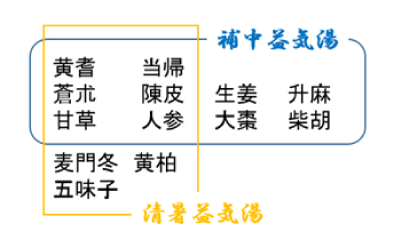

しかし、それでも体調不良を避けられない場合があります。そんな時に力になってくれるのが『補中益気湯(ほちゅうえっきとう)』、『清暑益気湯(せいしょえっきとう)』という漢方薬です。この時期になると毎年決まって体調を崩す方、既に夏バテ傾向にある方必見です!

1.補中益気湯(ほちゅうえっきとう)

「中(胃腸機能)を補い、元気を益す」というネーミングの漢方薬です。胃腸機能が低下して倦怠感を訴え、免疫力も低下している場合によいとされます。もともと体力のない方が暑い夏を乗り越えて頂くための処方です。暑さで微熱・寝汗が出てきたら処方するタイミングとなります。だるい、疲れた、しんどい等の倦怠感や、食べる気も起らないといった場合に使用してみて下さい。

2.清暑益気湯(せいしょえっきとう)

上述した補中益気湯(ほちゅうえっきとう)がベースとなり、「暑さを清めて元気を益す」という夏に特化した漢方薬です。通常は普通に過ごすことが出来る方が、暑いために体調を崩した時に使う処方です。麦門冬(ばくもんどう)、五味子(ごみし)が体に足りない水分を補い、黄柏(きはだ)が火照った体を冷まします。また、夏に沢山水分を取ってお腹が冷えて下痢をしてしまう場合に対しても効果が期待出来ます。真夏に肉体労働者の方々に協力を頂いて行われた報告では、肉体労働時の体温上昇を軽減しています。じっとしていても汗がジクジク出る、のどが渇く、下痢をしやすいと言った場合に使用してみて下さい。

点滴をしてもなかなかだるさが取れないといった場合に対しても、この2つの漢方薬をどちらか飲めばスッキリすることでしょう。夏の季節には上手く漢方薬を利用してみて下さいね。

R6.7.15ブログ

前回まで「争い」について書かせていただきましたが、今回は特別編としてたつき会の近況について書かせていただきます。

まず最初にお知らせしたいのは当法人、インスタグラムを始めました!各事業所のDCT(夢をかなえる)活動や医院のご案内などを載せています。まだまだ今からといったところではありますが、是非とも一度ご覧いただければと思います。

次に長年カープの年間指定席を福利厚生で取りたいと思ってきましたが、今年も願い叶いませんでした。しかしこのたび、サンフレッチェの年間指定席を確保することができました。サッカーが好きな人は勿論、雰囲気を楽しみたい職員が希望を出し抽選で当たった方が観戦を楽しんでいます。

次に職員の体制ですが、昨年度までは高校生が2名介護現場で働き、一人は大学へ進学、もう一人は当法人へ就職されました。また一度仕事を引退された先輩方が、デイサービスの送迎や施設の清掃で就職して下さっています。おかげさまで体制は整い疲弊することなく少しでも充実した取り組みができるように取り組んでいます。

さらに、地元の方からケアビレッジたつきに隣接する土地をお借りして、たつき農園を開始しております。畑で採れたじゃがいもやキュウリを施設の給食のメニューとして入居者さんへ提供したり、デイサービスでキャベツを調理して利用者さんと食べたりするだけでなく、近隣の幼稚園の園児を招いてじゃがいも堀りを楽しんでもらうなど様々に活用しています。

また、以前より地域包括ケアシステムの構築に努力してまいりましたが、もう一つITなど様々なシステムの運用で業務の効率化を図っております。特にその中でもMCSというシステムを使って在宅患者さんなどの情報を共有するために他事業所との連携に役立てています。

更に、有給休暇を消滅すること無く使用しております。サービス残業なしはもちろん、残業そのものを抑えライフワークバランスをより良いものに出来るようにも取り組んでおります。

上でも申し上げたように福利厚生は様々に取り組んでおります。

その中でも、最近では職員のパソコン教室が定期的に開催され、WordやExcelなどはもちろん、ふるさと納税についてなども説明し、職員の生活にも役立つ取り組みも行っています。

最後になりますが、この数年運営をたつき会執行部(職員数名で組織)に任せるようにしております。今後も柔軟で積極的に地域包括ケアシステムの構築や患者さん、利用者さんのより良い医療や介護の提供、職員雇用においても働きやすい職場づくりを充実させていけると思います。

夏本番ですが、今後もたつき会に期待していただければと思います。

よく眠れていますか?不眠症に漢方!!

暑さや湿気に悩まされる季節となってきましたね。特に夜はエアコンをつけるまでもないですが、暑くて寝苦しいなと感じることはありませんか?

今回は睡眠で悩まれている、そんな方に試して頂きたい漢方薬を紹介します。しかし、漢方薬には、飲んですぐに眠気が期待できる『睡眠導入剤』のようなものはありません。漢方薬は睡眠導入剤と違い、1日3包の服用により心身のバランスを整えるので『睡眠の質』を改善、つまり『ノンレム睡眠を増やす』ということが最近明らかになってきています。『眠れないからこの漢方だ!!』という決まりの処方はありませんが、今回は一般的によく用いられている漢方薬を例に挙げてみます。

1.抑肝散(よくかんさん) (抑肝散加陳皮半夏 (よくかんさんかちんぴはんげ))

興奮しやすい、神経が高ぶりやすい場合に用いられる処方で、最近では認知症の周辺症状に対しても使用されることの多い処方です。元々は小児の夜泣き、いわゆる癇の高ぶりを抑えるために使用されてきました。不安で眠れないというより、イライラして眠れない場合に有効です。

2.酸棗仁湯 (さんそうにんとう)

心も体も疲れ切っているのに、逆に気が高ぶってしまって眠れない場合に有効です。不眠で用いられる漢方薬のファーストチョイスといわれている漢方薬です。ノイローゼ気味な方は良いかもしれません。

3.加味帰脾湯(かみきひとう)

上記で見られるような症状に加え、さらに不安感が強い、元気がない、食欲不振、強いストレスなどの症状が見られる場合に有効です。また顔色が悪い、もともと貧血気味な方は良いかもしれません。

こういった悩みがありましたら、お気軽にご相談ください。

R6.6.17ブログ

今年に入って「争い」をテーマにブログを更新させてもらっています。

半年になりますので、今回で最後にしたいと思います。

最後だけに少しきわどい話をしてみたいと思います。(もちろん私見・私感です)

呉で病院と言えば皆さんどこを思い浮かべますか?

川尻・安浦の患者さん目線で言えば労災・国立・共済でしょうか…さらに言えば医師会や済生会ですかね!?(私立は除きます)

合併後の26万人だった呉市の人口も現在では22万人。川尻も1万人いましたが7000人あまり、安浦も1.4万人も1万あまりになっています。人口が減るのですからそれぞれの医療機関に掛かる患者さんは減少します。

そうなるとそれぞれの病院には「争い」が起こります。自分のところに出来るだけ来てもらおうと様々な取り組みを行いますし、独自の取り組みを開業医に押し付けてくる状況もありました。

しかしながらそうしたことは長く続きません。なぜか!?

理由は病院長にあると思っています。最近ではその病院内から院長になられるケースが増えてきましたが、少し前までは大学の人事異動で院長が外部から選ばれてくることが当たり前でした。院長は自分の病院が繁栄するように取り組まれます。

決して悪いことではなく、当然のことだと思いますがこれでは呉地域は良くならないという思想が少々なかったのかなと思います。

これまでも「争い」には良いものと悪いものがあることをお伝えしていますが、微妙なところです。しかしあえて悪く言わせてもらえれば地元出身でない者が地域のことを考えて取り組むことは難しいと思います。ここで生じるのは悪い「争い」だと感じてきました。

災害の時には「よそ者」「ばか者」「若者」が必要と言われてますが、災害復興地域でない病院運営には「よそ者」はなかなか難しいだろうと思います。

ここで少し脱線しますが、私の恩師でもある先生が「よそ者」ではありましたが県立安芸津病院の院長に就任され、地域に住まわれ往診もされ地域のために取り組まれたことは本当にすばらしいと思いました。しかしその院長が退官され地域の取り組みが物足らない感じになってきたとも感じますし、当時の看護部長も変わられ距離を感じる状況になったことは残念でなりません。ただこの間「コロナ」に大きく影響されたことや外部からでは見えない部分もあるのでちゃんと評価できているとも思っていません。

さて話を戻しますが、私は10年以上前から統合・共生がこれからの地域には必要と伝えています。「争い」はゼロとは言いませんが半分以下にしていく必要があると思います。都会はまだそれでも良いかもしれません。しかし基本今後どこも統合・共生です。

医療や介護だけでなく今後人材不足となる業界は間違いなく統合・共生と思います。

病院の話になりますが呉市の公私病院は戦時中の50万人呉市に合わせて整えられた状況があります。逆に言えば人口が半分以下になったのですから半分に統合・共生されなければなりません。さらに人口減少で人手不足になるのですからより統合・共生を進めなければならないのに現実はどうでしょうか!?

繰り返しになりますが、少子高齢化は今始まった話ではありません。目先の票を考え行ってきた悪政が現在の少子高齢化を招いたのだということを伝えたいと思います。ただ正直、少子高齢化の波を遅くできても避けることは出来ないと思っています。ですのでそうなることを踏まえて社会福祉や事業への援助をもっと早く行えたら良かったのではないかと思います。

もう一つ言わせていただくならば、教員不足と言いますが、何に不足しているのか?少子化の現代において教員の人数がそんなに必要なのでしょうか?私は、保護者が自分のためや子供のためだけに言うある意味クレームにノーと言えない教育委員会、校長、先生は必要ないと思います。

勉強を教えるだけなら有名な先生が講義をされている動画を流せば良いだけです。教科書を読むだけで工夫もない眠たくなるよう授業は意味はあまりないと思います。自習でできる話です。では何が必要か、体育と道徳、さらに習字や美術かなと私は思います。

様々な分野で革命を起こしていかなければ、本当に必要な医療や介護、運輸、保育などの仕事に人が増えてこないと思います。

こうしたコーディネイトが本来の政治の役目なのではないでしょうか!?

より良いものを提供するためには「争い」は必要ですが、呉地域の医療を考えれば過剰であることは間違いないと思います。

個々の病院主導ではなく呉地域のことを考えて医療体制を整えていくべきだと思います。その役割は政治にあり、医師会にあるのだと感じます。

こうして私が発してもこのブログを見ている人は少数です。そんなに言うならおまえがしろと言われるかもしれませんが、現在政治や医師会に携わっている者は何をしたいのかと言いたいです。

出来ない言い訳をするのではなく、少数のこのブログを見ている方々が人に押し付けるのではなく、まずは自分でできることを無理なくできることで良いのでしてほしいです。

そしてそれを当法人の職員の多くはしてくれていると感じています。

最後に期待を込めて、このたび国立、医師会、共済病院の院長が変わりました。皆同級生で院内から選ばれた医師です。さらに医師会長もそれらの医師と関りの深い先生がなられました。

地域の将来を考えた医療構想を取り組まれることを願い、少々暴言も敢て発信させていただきます。